Über einen Meter breit und fast 50 Zentimeter hoch muss er gewesen sein: Eine Schüler*innengruppe vom Heilig-Geist-Gymnasium Würselen aus der Archäologie- und der 3D-Druck-AG hat sich mit ihrem Lehrer Olaf Grodde an eine Rekonstruktion eines Inschriftensteins aus der Römerzeit gemacht. Drei Schüler übergaben nun das fertige Stück leihweise dem Centre Charlemagne. Das Stadtmuseum stellt die Replik der seltenen Inschrift aus der Römerzeit als Exponat im Rahmen der kommenden Ausstellung „Wer schreibt, der bleibt – Als die Römer uns die Schrift brachten“ vom 25. Mai bis 1. September 2024 aus.

Ein besonderes Zeitzeugnis

„Normalerweise sind alte Inschriften spröde und in Teile zersprungen. Deshalb ist es für uns besonders wertvoll, dass wir diese hier im Rahmen der Bildungspartnerschaft, die die Stadtarchäologie mit der Schule pflegt, in Originalgröße herstellen lassen konnten“, freut sich Dr. Frank Pohle, Leiter des Centre Charlemagne, über das Exponat für die kommende Wechselausstellung.

Das Original wurde zu Zeiten Kaiser Trajans (98-117 n. Chr.), unter dessen Herrschaft das Römische Reich seine größte Ausdehnung erreichte, in Aachen aufgestellt. Dort stand geschrieben, dass der Herrscher auf seine eigenen Kosten hier etwas bauen ließ. „Das ist nicht irgendeine Inschrift für Aachen. Dass Trajan hier selbst als Bauherr genannt wird, zeigt deutlich: Aachen stand schon vor Karl dem Großen in kaiserlicher Gunst. Das ist sehr selten“, weiß Stadtarchäologe Andreas Schaub. Die Inschrift entstand wahrscheinlich in der frühen Herrschaftszeit des Kaisers, als er noch als Statthalter Niedergermaniens im heutigen Köln weilte. Das lässt der Beiname Germanicus, der auf der Inschrift zu lesen ist, vermuten. Dieser Titel war einer der ersten des römischen Kaisers. Spätere Beinamen Trajans, die er während seiner Herrscherzeit ansammelte, sind in der Aachener Inschrift nämlich noch nicht aufgeführt.

Durch die Rekonstruktion eines Bruchstücks können sich Besucher*innen des Centres bald ein Bild davon machen, wie das römische Original einmal ausgesehen hat.

Aufwändige Rekonstruktion

Die Rekonstruktion erfolgte in Zeichnungen, Modellen, digital – und schließlich als 3D-Druck. Sie entstand im Rahmen der Teilnahme des Würselener Gymnasiums an dem Schulprogramm „denkmal aktiv“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

„Die Rekonstruktion des Textes hatten zuvor bereits die Experten übernommen. Ich habe dann eine zweidimensionale Skizze angefertigt. Wir mussten die Rekonstruktion dünner machen, weil der Druck sonst noch mehr Zeit benötigt hätte“, erzählt Johannes aus der Archäologie-AG des Gymnasiums. Wie lange es gedauert hat die Teile herzustellen, berichtet Avaneesh aus der 3D-Druck-AG: „Wir haben immer schon vor dem Unterricht einmal den Drucker laufen lassen, damit wir nach Schulschluss über Nacht das nächste Teil drucken lassen konnten. Bei großen Teilen hat das manchmal bis zu 15 Stunden gedauert.“

Die Zusammenarbeit des Heilig-Geist-Gymnasiums und der Stadtarchäologie Aachen besteht im Rahmen des Programms der Geschäftsstelle „Bildungspartner NRW“ bereits seit 2020.

Katschhof-Grabung: So entwickelte sich Aachen über die Römerstadt hin zur Pfalz und Mittelalterstadt- Überreste der alten Befestigungsanlage stammen vermutlich aus dem

Jahrhundert nach Christus. - Fachfirma sk ArcheoConsult, die die Überreste entdeckt hat, Stadtarchäologe Andreas Schaub und Stadtbaurätin Frauke Burgdorff sprechen von bedeutsamem Fund für die Aachener Stadtgeschichte.

- Die Arbeiten der Regionetz schreiten in der Pontstraße unterdessen voran. Die Archäolog*innen sammeln parallel weitere wichtige Erkenntnisse.

Der Blick in die Baugrube führt direkt ins Römerreich. „Wo hat man schon einmal die Gelegenheit, derart ungefiltert fast 2000 Jahre zurück in die Geschichte unserer Stadt zu blicken?“, sagt Stadtbaurätin Frauke Burgdorff an diesem Dienstag (19. März) in der Pontstraße und schaut auf Überreste eines spätrömischen Kastells, die vor ihr aus der Erde ragen. Neben ihr stehen Dr. Donata Kyritz von sk ArcheaoConsult, Stadtarchäologe Andreas Schaub und Regionetz-Bauleiter Ralf Jansen. „Auf der Schippe liegt die Wahrheit“ ist liebgewonnener Spruch in Archäologen-Kreisen. In Aachen gilt diese Weisheit allemal. Sie ist regelrecht identitätsstiftend für die Stadt. Denn die neueste Entdeckung in der Pontstraße zementiert weiterhin Aachens geschichtsträchtige Bedeutung bis weit in die Römerzeit hinein.

Der Blick in die Baugrube führt direkt ins Römerreich: Bei Bauarbeiten in der Pontstraße sind Reste eines spätrömischen Kastells gefunden worden.

Foto: Stadt Aachen / Stefan Herrmann

Sieben Meter langes Mauerstück ausgegraben

Den spannenden Fund hat das Team von sk ArcheoConsult gemacht. Die archäologische Fachfirma begleitet die Baumaßnahme der Regionetz. Die Regionetz erneuert dort die Versorgungsleitungen für Wasser, Gas und Strom sowie deren Hausanschlüsse und baut das umweltfreundliche Fernwärmenetz aus. Nach wenigen Tagen stieß man auf die ersten Funde, die zu intensiveren Untersuchungen führen.

„Während der Reparatur eines Kanalhausanschlusses wurde das Fundament eines mächtigen Mauerwerks freigelegt, das aufgrund der Bautechnik römischer Zeitstellung sein muss“ erläutert Dr. Donata Kyritz. „In Längsrichtung konnte das Fundament noch einige Meter Richtung Markt verfolgt werden. Hier zeigte sich nun auch eine letzte Reihe Quadermauerwerk. Die genauen Maße konnten bislang allerdings weder in Längs – noch in Querrichtung erfasst werden.“ Bislang wurde die römische Mauer auf einer Länge von rund sieben Metern freigelegt. Sie ist mindestens 90 Zentimeter breit. Doch viele Antworten schlummern noch im Erdreich. Denn Anfang- und Endpunkte des Mauerwerks hat das Archäologen-Team bislang nicht entdeckt.

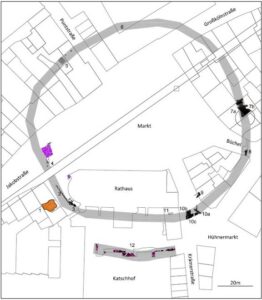

Stadtarchäologe Andreas Schaub ordnet ein: „Seit rund 140 Jahren vermutete man ein spätrömisches Kastell in Aachen, aber erst zwischen 2011 und 2014 gelang es, aus der Vermutung Gewissheit werden zu lassen und die Anlage zu lokalisieren.“ Damals wurde in enger Kooperation zwischen der Stadtarchäologie und der Firma ArcheoConsult Befunde des sogenannten Castrum rund um den Markthügel entschlüsselt.

Stellten den archäologischen Fund in der Pontstraße vor: (v.l.) Stadtarchäologe Andreas Schaub, Dr. Donata Kyritz (sk ArcheoConsult), Stadtbaurätin Frauke Burgdorff, Ann-Kristin Jäger (sk ArcheoConsult) und Regionetz-Projektleiter Ralf Jansen.

Foto: Stadt Aachen / Stefan Herrmann

Von der römischen Wehrmauer zur Königshalle Karls des Großen

Nach einer Zerstörung Aachens im Zuge fränkischer Plünderungszüge um 275/276 n. Chr. wurde der gesamte Markthügel durch eine im Fundament über fünf Meter breite Mauer mit Rundtürmen bewehrt. Ihr vorgelagert war ein rund sechs Meter breiter Graben. Letzterer wurde 2011 auf dem Katschhof entdeckt. Vergleichbare Kastelle kennt man aus Jülich, Bitburg und Jünkerath Die spätrömische Wehrmauer wurde durch Karl den Großen weitergenutzt. Seine Königshalle (das heutige Rathaus) wurde auf seiner Südflanke errichtet. Erst im 12. Jahrhundert wurden die Kastellmauern niedergelegt. Auch heute ist davon noch etwas zu sehen. Unter einer Glasplatte im Gebäude Markt 46 (Restaurant Five Guys) können Menschen ein erhaltenes Mauersegment mit Ansatz eines der runden Türme betrachten.

Der nun angetroffene Mauerrest verläuft in der Pontstraße parallel zu dieser. „Es könnte sich dabei um Reste eines Tores handeln“, vermuten Schaub und Kyritz. Weitere Tore vermuten die Expert*innen im Verlauf der Jakobsstraße an der Einmündung in den Markt und am Beginn der Großkölnstraße. Konkrete Befunde gibt es dafür allerdings nicht.

Ziel ist es, den beachtenswerten aktuellen archäologischen Fund so gut es geht zu erhalten. Hierzu laufen derzeit intensive Absprachen. Nach der Begutachtung und der Dokumentation der archäologischen Funde wird die Baumaßnahme an der Stelle wie geplant weitergeführt. Grundsätzlich gehen die Schachtungsarbeiten in der Pontstraße unter archäologischer Aufsicht bereits weiter.

Im Jahr 2011 wurden die ersten Nachweise gefunden: In Aachen gab es ein spätrömisches Kastell.

Zeichnung: Stadt Aachen / Andreas Schaub

Katschhof: Archäologen graben alte Karlsmünze aus- Stadtarchäologie und Centre Charlemagne begrüßen gemeinsam mit Kooperationspartnern zahlreiche Fachleute zu einer hochkarätigen Tagung in Aachen.

- Thema sind die spannenden Forschungen zu den „Frühmittelalterlichen Herrschersitzen“.

- Geschichtsinteressierte Bürger*innen sind zum Auftakt am Dienstag, 8. November, zum öffentlichen Vortrag des Archäologen Ferdinand Heimerl ab 19.30 Uhr ins Centre Charlemagne eingeladen. Weitere Veranstaltungen am Mittwoch und Donnerstag. Als alter Herrschersitz, als Stadt Karls des Großen, als eines der großen Machtzentren des frühen Mittelalters bietet das moderne Aachen in diesem Jahr die perfekte Bühne für eine hochkarätig besetzte internationale Historiker- und Archäologentagung. Unter dem Titel „Frühmittelalterliche Herrschersitze und der Norden – Machtzentren zwischen Diplomatie, Wissenstransfer und Wirtschaft“ findet sie vom 8. bis zum 10. November im Centre Charlemagne statt.

Freuen sich auf spannnende Vorträge im Centre Charlemagne: Stadtarchäologe Andreas Schaub (l.) und Prof. Frank Pohle. Foto: Stadt Aachen / Lena Hoof

Besucher*innen sind herzlich willkommen!

Zum Auftakt der viertägigen Veranstaltung lädt die Stadt Aachen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern alle interessierten Bürger*innen zu einem öffentlichen Vortrag ein: Der renommierte Archäologe Ferdinand Heimerl spricht am Dienstag, 8. November, zum Thema „Ein Abglanz imperialer Macht – Zur Entwicklung der ehemaligen Kaiserresidenz Trier und des Trierer Landes im Frühmittelalter“. Die Begrüßung übernehmen Bürgermeisterin Hilde Scheidt und Aachens Stadtarchäologe Andreas Schaub. Beginn der Veranstaltung im Centre Charlemagne, Katschhof 1, ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam mit Prof. Frank Pohle, Leiter des Centre Charlemagne, freut sich Stadtarchäologe Andreas Schaub sehr auf die besonderen Tage. „Pfalzenforschung und Aachen hat eine lange Tradition. Seit rund 15 Jahren finden sich Spezialisten aus Geschichtsforschung und Archäologie in einem Arbeitskreis zum regelmäßigen fachlichen Austausch zusammen. Wir sind stolz, in diesem Jahr Gastgebende des internationalen Fachkreises sein zu dürfen, bei dem erstmals der Blick auch nach Nordeuropa gelenkt wird”, sagte Schaub bei der Vorstellung des Tagungsprogramms im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag (4. November). Frank Pohle ergänzte: „Nachdem im Umfeld des Karlsjubiläums 2014 wichtige Impulse zur frühmittelalterlichen Pfalzenforschung aus Aachen gekommen sind, freuen wir uns ganz besonders, jetzt wieder einmal eine bedeutende internationale Fachtagung im Centre Charlemagne beherbergen zu können.“

Historisches Aachen am 10. November im Fokus

Die diesjährige Tagung in Aachen, zu der Fachleute aus dem In- und Ausland anreisen, findet an einem zentralen Ort der Karolinger und des europäischen Frühmittelalters statt. Im Herzen des fränkischen Reiches gelegen, gehörte Aachen zu den wichtigsten Herrschaftssitzen jener Zeit. Zudem fand hier eine Vermittlung zwischen zwei Welten, dem „wilden“ Norden und dem „zivilisierten“ Süden statt. Das Aachener Programm vom 8. bis zum 10. November besticht im Centre durch gut 15 Fachvorträge, zu denen interessierte Zuhörer*innen ebenfalls herzlich eingeladen sind. Die aktive Teilnahme an den Diskussionen im Rahmen der Tagung ist den Fachleuten vorbehalten. Aachener Themen stehen am Donnerstag, 10. November, im Fokus des Interesses. Ab 14 Uhr spricht RWTH-Historiker Prof. Harald Müller über „Das Aachen der Karolinger. Konjunkturen eines Zentralorts“ (Moderation: Frank Pohle), anschließend stellt Andreas Schaub anhand seiner archäologischen Arbeit „Aachen im Frühmittelalter“ vor. Den Abschluss bildet der Vortrag „Zwischen Befund und Topos. Die mittelalterliche (Re-)Konstruktion der römischen Vergangenheit Aachens im Spiegel ausgewählter archäologischer Befunde“ von Patrick Kremser.

Die Diskussionen der im Jahr 2018 in Ingelheim und im Jahr 2019 in Mayen durchgeführten Tagungen zeigten ein großes Interesse und den Bedarf, die Themenschwerpunkte geographisch nach Norden zu erweitern. Bei der diesjährigen Fachtagung werden vor allem die gegenseitigen Einflüsse sowie die Genese vieler archäologischer und historischer Phänomene präsentiert, verglichen und (neu) interpretiert. Im Fokus des internationalen wissenschaftlichen Kreises liegen zum einen die Architektur- und Bauüberreste unter anderem von Haithabu, Schleswig und Starigard-Oldenburg. Zum anderen werden die gegenseitigen Kontakte und der Warenaustausch des Nordens mit den südlich gelegenen Macht- und Wirtschaftszentren, wie z.B. Aachen, Köln, Trier, Ingelheim oder Mayen, breit thematisiert.

Die Herrschersitze gehörten im Mittelalter zu den wichtigsten Stützen der Macht. Sie dienten der Kommunikation und der Kontaktpflege auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene. Sie bildeten einen Treffpunkt des Zusammenkommens und Zusammenwirkens ganz unterschiedlicher Interessensgruppen. Zudem bündelten Herrschersitze den diplomatischen Austausch, prägten den Wissenstransfer und wirkten als Schaltzentralen der Wirtschaft. Zwischen diesen Säulen der Macht zirkulierten die Menschen, die innovativen Ideen sowie Waren aller Art, was archäologisch und (bau-)historisch nachweisbar ist.

Veranstalter der Tagung ist die Stadt Aachen mit der Stadtarchäologie und dem Stadtmuseum Centre Charlemagne. Kooperationspartner sind das Historische Institut der RWTH Aachen, Lehrstuhl für Mittlere Geschichte; das Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie Kompetenzbereich Vulkanologie, Archäologie und Technikgeschichte Mayen; die Stadt Ingelheim am Rhein, Forschungsstelle Kaiserpfalz; das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig; das Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main; der Arbeitskreis Pfalzenforschung.

Weitere Infos:

Kurzfassung des Vortrags von Ferdinand Heimerl zu „Ein Abglanz imperialer Macht – Zur Entwicklung der ehemaligen Kaiserresidenz Trier und des Trierer Landes im Frühmittelalter“:

In der Spätantike war Trier als Hauptstadt der nordgallischen Diözese und der Provinz Belgica prima, als Münzstätte, Bischofssitz, Sitz des Praetorianerpraefekten und insbesondere als Kaiserresidenz ein herausragendes Machtzentrum. Mit dem Abzug der Residenz und der Praetorianerpraefektur im späten 4. Jh. verlor die Stadt an Bedeutung. In der ersten Hälfte des 5. Jhs. soll Trier von zahlreichen Zerstörungen heimgesucht worden sein, die zu einer Verödung der ganzen Stadt geführt hätten. Die Zerstörungen lassen sich im archäologischen Befund jedoch nicht fassen und eine vermeintliche Lücke im Fundgut des „dunklen“ 5. Jhs. lässt sich durch neuere Studien zur Materialchronologie schließen. Der Vortrag soll anhand der archäologischen Evidenz zeigen, wie sich das spätantike Machtzentrum Trier mit seinem Umland im Frühmittelalter als bedeutende Siedlungslandschaft fortentwickelte. Behandelt werden die Siedlungstopografie (Weiter- bzw. Umnutzung spätantiker Bausubstanz sowie frühmittelalterliche Neubauten), die Sepulkraltopografie (Weiterbelegung bzw. Neugründung von Bestattungsplätzen) sowie die Sakraltopografie (Kirchen- und Klosterwesen) in Trier und im Trierer Land. Älteren Forschungsansätzen werden hier auch aktuelle Neufunde der GDKE/Landesarchäologie Trier gegenübergestellt. Schließlich werden ausgewählte Materialgattungen diskutiert, um den Wissenstransfer handwerklicher Produktionsabläufe, Wirtschaftskreisläufe und weitreichende Fernkontakte zu illustrieren. Ausgehend von der Spätantike soll der Vortrag eine Brücke zu den frühmittelalterlichen Herrschersitzen und deren Fernbeziehungen schlagen.

Das öffentliche Programm

Alle Tagungstermine finden im Centre Charlemagne, Katschhof 1, statt.

Dienstag,8. November 2022

- 19.30 Uhr: Öffentlicher Vortrag: Ein Abglanz imperialer Macht – Zur Entwicklung der ehemaligen Kaiserresidenz Trier und des Trierer Landes im Frühmittelalter (Ferdinand Heimerl); zuvor gibt es ein Grußwort von Hilde Scheidt, Bürgermeisterin der Stadt Aachen, Stadtarchäologe Andreas Schaub begrüßt zur Tagung

Mittwoch, 9. November 2022

- 9 Uhr: Einführung in das Tagungsthema (Matylda Gierszewska-Noszczyńska, Oliver Grimm, Lutz Grunwald Moderation: Oliver Grimm) 9.30 Uhr: Einflüsse der Pfalzenarchitektur auf Königshöfe im frühmittelalterlichen Skandinavien – Birka-Korshamn, karolingerzeitliche Tissø-Anlagen und die salierzeitliche Pfalz in Schleswig? (Sven Kalmring)

- 10 Uhr: Königslandschaft an der Schlei – Danewerk, Haithabu und Schleswig in diachroner Perspektive (Thorsten Lemm)

- 11 Uhr: Einfluss aus dem Süden auf repräsentative Architektur im Norden? Von Starigard-Oldenburg für das Westslawische hin zu Avaldsnes für Südwest- und Borg für Nordnorwegen (Oliver Grimm, Moderation: Sven Kalmring/Thorsten Lemm)

- 11.30 Uhr: The distribution of coarse ware and Mayen ware in the northern Netherlands (Angelique Kaspers)

- 13.30 Uhr: Wirtschaft, Handel und Politik – Zeugnisse der Fernkontakte in den Norden aus archäologischen und historischen Quellen zu Ingelheim (Matylda Gierszewska-Noszczyńska/Ramona Kaiser, Moderation: Holger Grewe) 14 Uhr: Die Region um Frankfurt als Kontaktzone zum Norden – eine Spurensuche (Caspar Ehlers)

- 15 Uhr: Handelsgüter oder Händlerhaushalt – Rheinische Keramik im Nord- Ostseeraum (Christoph Keller, Moderation: Lutz Grunwald)

- 15.30 Uhr: Trier und der Friesenhandel (Lukas Clemens)

- 16 Uhr: Schlussdiskussion

Donnerstag, 10. November 2022

- 9 Uhr: The short 5th century: up-to-date data and views of the transition from Roman Britain to Anglo-Saxon England (John Hines, Moderation: Caspar Ehlers)

- 10 Uhr: How did aristocrats live in Merovingian and early Carolingian times? An archaeological enigma (Frans Theuws)

- 11 Uhr: Die imperiale Stadt und ihr Hinterland – Transkulturelle Perspektiven auf Aachen und Karakorum (Susanne Reichert, Moderation: Matylda Gierszewska-Noszczyńska)

- 11.30 Uhr: Colnaburch / Köln, das mittelalterliche Macht- und Wirtschaftszentrum und seine Kontakte mit dem Norden (Thomas Höltken)

- 12 Uhr :Frühmittelalterliches Fundgut als Nachweis für individuelle Fernkontakte, kriegerische Handlungen und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Norden: Der Raum Mittelrhein und Untermosel (Lutz Grunwald)

- Ab 14 Uhr: Das Aachen der Karolinger. Konjunkturen eines Zentralorts. (Harald Müller, Moderation: Frank Pohle) Aachen im Frühmittelalter – Archäologische Spuren (Andreas Schaub) Zwischen Befund und Topos. Die mittelalterliche (Re-)Konstruktion der römischen Vergangenheit Aachens im Spiegel ausgewählter archäologischer Befunde (Patrick Kremser)

- 17 Uhr: Schlussdiskussion

- Seit Jahrzehnten wurde die alte Römertrasse im Aachener Nordwesten vermutet. Beim Kanalbau für das Bürogebäude „Office West“ fand ein Expertenteam nun Belege

- Die Straße wurde noch bis weit ins späte Mittelalter hinein genutzt. Zudem entdeckten die Expert*innen Spuren einer bis dato völlig unbekannten mittelalterlichen Siedlung.

- Stadtbaurätin Frauke Burgdorff lobt die vorbildliche Zusammenarbeit von Projektentwickler und Archäologen.

Bei archäologischen Untersuchungen im Nordwesten der Aachener Innenstadt sind spannende Entdeckungen gemacht worden. Dort, im Süsterfeld, errichtet die Aachener Firma DERICHS u KONERTZ gemeinsam mit Famos Immobilien aus Korchenbroich derzeit das Bürogebäude „Office West“, welches die RWTH Aachen University langfristig angemietet hat. Schon bevor die ersten Bagger für die Kanalbaumaßnahme anrückten, vermuteten die Experten um Stadtarchäologe Andreas Schaub, dass in dem Bereich Interessantes über Aachens Geschichte im Erdreich schlummern könnte. „Grund dafür ist eine römische Siedlung, die beim Bau von Pariser bzw. Toledoring Anfang der 1980er Jahre entdeckt und deren Fortsetzung im Baufeld vermutet wurde“, erklärte Schaub bei einem Pressetermin am Freitag (13. Mai) vor Ort.

Gute Zusammenarbeit, spannende Entdeckungen: Stadtarchäologe Andreas Schaub (r.) erläuterte (v.l.) Patrick Düntzer (archeo consult), RWTH-Dezernentin Geva Aschhoff, Stadtbaurätin Frauke Burgdorff, Claus Steufmehl und Max Posé (Famos Immobilien) den Fund der Römerstraße.

Gute Abstimmung zwischen allen Beteiligten

Die römische Siedlung lag unmittelbar an der römischen Straße Aachen – Heerlen – Xanten. Um deren exakten Verlauf im Plangebiet zu ermitteln, wurden seitens der Stadtarchäologie zwei Sondierungsgräben angelegt. Dieses Vorgehen war schon in einem frühen Planungsstadium des Projektes mit den Verantwortlichen der beiden Investoren und gemeinsam mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland abgestimmt worden. „Die frühzeitige, transparente Einbindung aller Beteiligten sorgte dafür, dass wir einerseits einen hoch spannenden Einblick in die Historie unseres Grundstücks erlangen konnten und andererseits unplanmäßigen Verzögerungen im späteren Hochbau vorgebeugt werden kann“, so Dr. Achim Buschmeyer, Geschäftsführer bei DERICHS u KONERTZ. „Die Römerstraße wurde tatsächlich in der östlichen der beiden Sondierungsflächen in rund zwei Metern Tiefe angetroffen. Sie bestand aus einer kompakten Schicht aus Feuersteinkies“, erläuterte Schaub. Durch die intensive Nutzung der Straße hatten sich tiefe Karrenspuren in die Trasse eingegraben. Dort fand sich unter anderem ein zerbrochenes Hufeisen.

Andreas Schaub: „Dieser Fund stammt sicher aus nachrömischer Zeit und zeigt an, dass die Straße auch noch lange nach den Römern bestanden hatte. In Flurkarten des 18. und 19. Jahrhunderts lebte sie als ‚Süstergasse‘ fort. Diese führte weiter nach Nordwesten, an der Ölmühle vorbei über den Wildbach. Knapp neben dem Wildbachübergang lag auch das seit der Karolingerzeit bestehende Hofgut Schurzelt.“ Die erneut spannende Entdeckung des Aachener Archäologieteams freut auch Stadtbaurätin Frauke Burgdorff, die sich vor Ort gemeinsam mit Geva Aschhoff, Leiterin des RWTH-Dezernats Facility Management, ein Bild machte. Burgdorff sagte: „Neben dieser fachlichen Entdeckung ist wirklich zu betonen, dass hier die Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Stadt vorbildlich, Hand in Hand und in wechselseitiger Unterstützung gelaufen ist. So gut abgestimmt muss man vor den Römern keine Angst haben.“

Sogar Hinweise auf vorrömische Siedlung gefunden

Die Grabungen zeigen, dass die Straßentrasse nach der Römerzeit mindestens zweimal grundlegend erneuert wurde. Mindestens in einem Fall geschah dies, nachdem sich anstelle der Straßentrasse eine Art Teich gebildet hatte. Es wird derzeit an der RWTH (Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken) untersucht, ob es sich dabei um die Folge einer seismisch beeinflussten Bodenverschiebung handelte, die einen natürlichen Abfluss anfallenden Hangwassers vom Hörnhügel verhinderte. Im zweiten Sondierungsschnitt fanden sich überraschenderweise Spuren einer bis dato völlig unbekannten mittelalterlichen Siedlung. Nach den Funden zu schließen, bestand sie etwa zwischen dem 12. und 15./16. Jahrhundert.

Einzelne Keramik- und Feuersteinfunde deuten zudem auf eine vorrömische Besiedlung im näheren Umfeld hin, von der sich in den Sondagen aber keine weiteren Spuren nachweisen ließen. War für die Sondagen die Stadtarchäologie verantwortlich, so erfolgt die weitere archäologische Begleitung des Bauvorhabens durch die archäologische Fachfirma sk ArcheoConsult aus Aachen. Diese konnte bereits bei ersten Kanalbauarbeiten ebenfalls die Römerstraße untersuchen. Völlig überraschend wurde dabei auch eine römische Holzwasserleitung gefunden, die möglicherweise eine unweit des Plangebiets liegende Badeanlage speiste.

Archäologie: Centre zeigt in Aachen gefundene keltische Münzen

- Stadtarchäologe Andreas Schaub stellt gemeinsam mit Bürgermeisterin Hilde Scheidt, Stadtbaurätin Frauke Burgdorff, Museumsleiter Prof. Frank Pohle und den RWTH-Professoren Klaus Reicherter und Klaus Scherberich die neuesten Ausstellungsstücke im Stadtmuseum vor.

- Die Münzen sind Zeugen eines bislang wenig erforschten Kapitels Aachener Geschichte und stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. – etwa aus der Zeit Julius Caesars.

- Die historischen Funde sind über einen privaten Nachlass in den Besitz der Stadt gelangt.

Die Geschichten hinter der Geschichte: Die sind es, die Stadtarchäologe Andreas Schaub und seine Mitstreiter*innen immer wieder faszinieren. Oft genug werden die spannenden Geschichten aus der Vergangenheit Aachens sprichwörtlich ausgegraben. Manchmal kommen sie aber auch auf ganz anderen ungewöhnlichen Wegen ans Tageslicht. So geschehen vor kurzem mit zwei keltischen Goldmünzen, die einst auf Aachener Gebiet von einem Privatmann gefunden worden sind und nun den Weg ins Stadtmuseum Centre Charlemagne gefunden haben.

Stadt Aachen ist über einen privaten Nachlass in den Besitz von seltenen keltischen Goldmünzen gekommen. Präsentation im Centre Charlemagne

Münzen im Stadtmuseum besichtigen

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Hilde Scheidt, Stadtbaurätin Frauke Burgdorff, dem Leiter des Centre Charlemagne, Prof. Dr. Frank Pohle, und den RWTH-Professoren Dr. Klaus Reicherter (Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken) und Dr. Klaus Scherberich (Institut für Alte Geschichte) präsentierte Stadtarchäologe Schaub am Freitag (21. Januar) im Rahmen eines Pressetermins die spannenden historischen Funde. Besucherinnen und Besucher des Centre Charlemagne können die Münzen ab sofort im Stadtmuseum bestaunen.

„Die keltischen Münzen sind Zeugen eines bislang wenig erforschten Kapitels Aachener Geschichte“, berichtete Andreas Schaub. Sie stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. – etwa aus der Zeit kurz bevor Julius Caesar Gallien eroberte. Doch nicht nur die Geschichte zu den Münzen ist spannend, sondern auch die Geschichte, wie sie in den Besitz der Stadt Aachen und nun ins Museum gelangen konnten. Über einen privaten Nachlass erhielt die Verwaltung nämlich die Chance, die seltenen Funde zu sichern.

Stadtbaurätin Frauke Burgdorff sagte: „Aachen schaut auf eine lange Siedlungsgeschichte zurück, die weit in die Römerzeit und darüber hinaus reicht. Nun hat unser Team der Stadtarchäologie wieder ein neues Teil in unser großes Stadtgeschichte-Puzzle eingefügt, das uns die Stadt noch besser verstehen lässt. Schade, dass wir nicht heute schon sehen können, welche Spuren von uns dereinst gefunden werden!“

Stadt Aachen ist über einen privaten Nachlass in den Besitz von seltenen keltischen Goldmünzen gekommen. Präsentation im Centre Charlemagne

v.l.: Andreas Schaub, Prof. Dr. Frank Pohle,Prof. Dr. Klaus Reicherter–RWTH, Frauke Burgdorff–Stadtbaurätin,Prof. Dr. Klaus Scherberich–RWTH, Hilde Scheidt

Auch Bürgermeisterin Hilde Scheidt zeigte sich erfreut: „Es handelt sich um eine wahrhaft spannende Geschichte, wie die Münzen in unseren Besitz gekommen sind. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Bürger*innen die Stadtgeschichte reicher machen können.“

Es handelt sich um zwei jeweils rund sechs Gramm schwere Goldmünzen, deren Prägung sie als so genannte „Ambianerstatere“ ausweisen. Die Ambiani waren ein keltischer Volksstamm in der Gegend des heutigen Amiens (Frankreich). Münzen dieses Typs wurden in verschiedenen Varianten ausgeprägt und sind in unseren Breiten äußerst selten. Vor allem eine Variante wurde in der münzkundlichen Forschung bisher mit dem Stamm der Eburonen in Verbindung gebracht, die in unserer Region verortet werden. Für eine genaue Zuweisung sind exakte Angaben zu Größe, Gewicht, Legierung und Details der Prägung ausschlaggebend.

Doch wie finden Fachleute eigentlich heraus, wie alt so eine Münze tatsächlich ist? Bei dieser Frage kamen die beiden Experten und RWTH-Professoren Dr. Klaus Reicherter und Dr. Klaus Scherberich ins Spiel. Scherberich lehrt und forscht am RWTH-Institut für Alte Geschichte. Er hat, nach ersten Hinweisen des hinzugezogenen LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland, die weitere numismatische Bestimmung durchgeführt. Die Numismatik, auch Münzkunde genannt, ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Geld und seiner Geschichte. Da der vorherige Besitzer kein Sammler und auch kein Geschichtsliebhaber war, war die Herkunft zum Beispiel aus einer Auktion eigentlich auszuschließen. Außerdem haftete den Münzen noch Sediment-Stücke – also kleine Erdreste – an. Auch das sprach dagegen, dass die Münzen bereits über den kommerziellen Kunsthandel unterwegs waren.

Der „Öcher Dreck“ schafft Klarheit

Nach dieser ersten Analyse überlegte Stadtarchäologe Schaub gemeinsam mit Geologie-Professor Klaus Reicherter, welche Möglichkeiten es gebe, die winzigen Sedimentreste auf den Münzen zu analysieren. „So wollten wir herauszufinden, ob es sich dabei tatsächlich um ‚Öcher Dreck‘ handeln kann“, so Schaub. Diese Untersuchungen – es wurde dafür eigens eine Studienarbeit erstellt – waren so erfolgreich, dass die Herkunft aus Aachens Erde mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmt werden konnte. Schaub. „Daraus war dann zu schließen, dass der verstorbene Besitzer die Münzen möglicherweise beim Spazierengehen irgendwo gefunden haben könnte. Seine Nachkommen haben für mich in eine Karte eingetragen, wo er sich vorzugsweise zu Fuß bewegt hat.“ Es handelte sich um das Gebiet zwischen Haaren und Verlautenheide. Genau dort befindet sich die einzige Region auf Aachener Stadtgebiet – von ein paar kleinen Scherben in der Innenstadt abgesehen – von der keltische Siedlungsreste sowie eine weitere Goldmünze bekannt sind.

Daraufhin wurde Schaub gemeinsam mit Centre-Charlemagne-Leiter Prof. Dr. Frank Pohle aktiv, um die Stücke für Aachen sichern. „Die Besitzer waren dankenswerter Weise bereit, uns die beiden Münzen für einen sehr fairen Preis zu überlassen“, freuen sich die beiden städtischen Geschichtsexperten. Für Pohle ist es schön zu sehen, wie die Sammlung des Stadtmuseums durch solche Stücke immer wieder bereichert wird: „Geschichte stellt keine Erkenntnis für die Ewigkeit bereit. Immer wieder bringen neue Sichtweisen auch neue Wertungen der Vergangenheit hervor, immer wieder sind wir gezwungen, Geschichte neu zu schreiben – hier einmal mehr durch den Beitrag der Archäologie und ihre Funde. Über die Geschichte Aachens vor der Römerzeit wissen wir nicht viel – nun aber durch das Zeugnis dieser beiden Münzen wieder ein bisschen mehr.“

Weitere Infos über Stadtarchäologie Aachen: www.zeitreise.ac

Das Stadtmuseum im Internet: www.centre-charlemagne.eu.

Unterirdische Schatzsuche: Denkmalpflege und Feuerwehr erforschen gemeinsam einen alten, 42 Meter tiefen Brunnen- Eine ungewöhnliche Übung der Spezialrettungsgruppe der Feuerwehr Aachen auf dem historischen „Gut Muffet“ freut städtische Denkmalpfleger und Archäologen.

- Die Bergungsexperten holen aus dem tiefen Brunnenschacht einige alte Holz- und Metallfunde hervor, die nun tiefergehend untersucht werden.

- Der besondere Einsatz war dank einer vorbildlichen Kooperation des privaten Eigentümers und der gemeinsam agierenden städtischen Teams möglich.

„Glück auf!“, rufen die Kolleginnen und Kollegen in ihren roten Einsatzanzügen Markus Hirtz zu. Dieser blickt ein letztes Mal auf, reckt den Daumen hoch, bevor er gut gesichert mit Helm, Gurten, Karabinern und Seilen sowie ausgestattet mit einem Sauerstoffgerät im tiefen dunklen Loch verschwindet. Hirtz ist an diesem regnerisch-windigen Morgen der Mann, auf den alle Blicke gerichtet sind. Denn das speziell ausgebildete Mitglied der Spezialrettungsgruppe (SRG) der Feuerwehr Aachen tritt um Punkt 11.15 Uhr eine ungewöhnliche Mission an. Eine Mission, die ihn 42 Meter tief in die Erde führt. Eine Mission, die nicht nur eine besondere Übung für ihn und sein Team darstellt, sondern die auch im Dienst der Wissenschaft steht.

Gutshof im Aachener Westen

Denn gleich neben der 15-köpfigen SRG-Truppe, die auch als Höhenretter der Feuerwehr bekannt sind, stehen am Mittwoch (1. Dezember) Stadtarchäologe Andreas Schaub und Andreas Priesters von der städtischen Denkmalpflege. Sie waren – gemeinsam mit den Eigentümern Marc und Philipp Eller – Auslöser für die ungewöhnliche Schatzsuche in der denkmalgeschützten Hofanlage „Gut Muffet“ im Aachener Westen. Vor einem guten Jahr ist im Rahmen von Sanierungsarbeiten auf dem Grundstück nahe des Westfriedhofs ein historischer Brunnenschacht entdeckt worden. „Er weist mit 42 Metern eine für unsere Region außergewöhnliche Tiefe auf“, sagt Andreas Priesters und berichtet weiter: „Das Gut Muffet ist ein erstmalig im 16. Jahrhundert erwähnter ehemaliger landwirtschaftlicher Hof und Sommersitz vor den Toren Aachens. Der Name ‚Muffet‘ rührt übrigens in der Aachener Mundart vermutlich von der Lage des Hofes nahe der ehemaligen Richtstätte der Stadt mit Galgen und dem wohl wahrnehmbaren Verwesungsgeruch.” Noch Mitte des 20. Jahrhunderts gab es in der Aachener Mundart daher den mahnenden Hinweis mit erhobenem Zeigefinger “Deä jehüet op Muffet” (Der gehört nach Muffet).

Der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt

Als die Höhenretter – die selbstverständlich auch Menschen aus tiefgelegenen Notlagen befreien können – von dem außergewöhnlichen Übungsterrain erfuhren, waren sie direkt Feuer und Flamme. So beobachtet SRG-Leiter André Duisberg an diesem Tag persönlich den Einsatzablauf im Dauerregen. Über Funk ist er stets mit dem Kollegen in der Tiefe in Kontakt. „Sieht die Wand tragfähig aus?“, fragt er durchs Mikro. Sicherheit geht bei der Übung selbstverständlich vor. Die Signale von Markus Hirtz sind positiv. Also lassen die absichernden Kameradinnen und Kameraden weiter Seil ab. Noch 20, dann nur noch zehn Meter. Der bisherige Sauerstoffverbrauch, um auch wieder ungefährdet hochkommen zu können, stimmt, heißt es aus dem Hintergrund. Der Sauerstoffgehalt im tiefen Brunnenschacht allerdings nicht mehr. Er liegt laut Messgeräten bei nur noch 16 statt der an der Oberfläche üblichen 21 Prozent. Ohne entsprechendes Schutzgerät wäre es also für Menschen auf Dauer gefährlich geworden. Ein Punkt, der die spannende Frage aufwirft, unter welch widrigen Umständen der Brunnenbau vor Jahrhunderten stattgefunden haben muss.

Nach 15 Minuten hat der Feuerwehrmann den Brunnenboden erreicht. Es sei schlammig, berichtet er, aber es stehe aktuell kein Wasser am Grund. Dafür entdeckt er einige alte Hölzer, dazu Kettenglieder. Auch nicht allzu alte Ziegelstücke und eine Glasflasche – vermutlich aus dem 20. Jahrhundert – sammelt Hirtz auf. Ebenso entnimmt er eine Bodenprobe, die Stadtarchäologe Schaub später weitere Details über Alter und Geschichte der Anlage verraten kann. Die Schatzsuche im viele hundert Jahre alten Brunnen endet letztlich ohne die Entdeckung spektakulärer Reichtümer – aber dennoch mit vielen hilfreichen Erkenntnissen.

Weitere Untersuchungen sollen folgen

„Offenbar kein Goldbarren in Sicht“, sagen oben Archäologe Schaub und Denkmalpfleger Priesters denn auch mit einem Schmunzeln. Das mindert die Neugier der Geschichtsexperten kein bisschen. Es dauert weitere 30 Minuten, bis Höhenretter Hirtz samt dem Sack voller Fundstücke wieder das gar nicht so helle Tageslicht an diesem schmuddeligen Dezembervormittag erblickt.

Stadtarchäologe Schaub erklärt: „Die Hölzer, die hochgeholt werden konnten, sehen alt aus. Mit naturwissenschaftlichen Messverfahren wollen wir in einem nächsten Schritt eine Zeiterfassung vornehmen, um das Alter der Hölzer – und somit die Entstehungszeit des Brunnens – möglichst genau datieren zu können.“ So könne man womöglich weitere Informationen über die Geschichte des Gut Muffets und über die Konstruktion des Brunnens erfahren. Auch ohne großen Goldfund am Brunnenboden, betonen die beiden Experten, habe sich die ungewöhnliche gemeinsame Schatzsuche mit der Feuerwehr in jedem Fall gelohnt.

Ein ebenso positives Fazit zieht SRG-Leiter Duisberg: „Solche authentischen Übungsszenarien sind für uns immens wichtig, um für den Notfall bestens gewappnet zu sein“, sagt er. Wenn zugleich auch noch unkompliziert Amtshilfe wie nun für Denkmalpflege und Stadtarchäologie geleistet werden kann, freut das die Feuerwehreinheit umso mehr.

Weitere Informationen zum Gut Muffet:

Die heute noch erhaltenen Gebäudeteile des Gutshofes entstammen aus der Zeit zwischen 1700 und 1800 und wurden ab 1966 durch den Architekten Prof. Fritz Eller (1927-2018) zu einem bemerkenswerten Ensemble umgestaltet und ergänzt. Eller und sein Büro EMW Eller-Moser-Walter schufen unter anderem bekannte Bauten wie den NRW-Landtag am Rheinufer in Düsseldorf, die Ruhruniversität Bochum oder das Dreischeibenhaus Düsseldorf.

Ein Film über die Gutsanlage ist im Rahmen des Denkmaltages 2020 entstanden: https://bit.ly/3G3Os7d.

Einen Film über eine weitere Übung der Spezialrettungsgruppe im Aachener Wald finden Sie hier: https://bit.ly/3rnUX0K.

Skelettfund an der Jakobskirche: Stadtarchäologe Andreas Schaub vermutet Gräberfund

Am vergangenen Donnerstag, 22. September, entdeckten Regionetz-Mitarbeitende bei Bodenarbeiten vor dem Kreuzigungsdenkmal zwischen Jakobsstraße und Vaalser Straße Skelettreste. Die hinzugezogene Kriminalpolizei schloss aufgrund der offensichtlich jahrhundertealten Knochen ein Gewaltverbrechen aus und informierte den Stadtarchäologen Andreas Schaub.

Nach einer ersten archäologischen Begutachtung kommt Andreas Schaub zu dem Schluss, dass es sich um ein Individuum in ordentlicher Bestattungslage, Teile von insgesamt drei nebeneinanderliegenden Gräbern und einen eisernen Nagel eines nicht mehr erhaltenen hölzernen Sargs handelt. Nach Abgleich des Fundortes mit dem Lageplan der alten St. Jakobskirche, steht jetzt fest, dass die Bestattungen innerhalb der mittelalterlichen Kirche stattgefunden haben müssen, unmittelbar vor dem Chor, am Übergang vom südlichen Seitenschiff zum Mittelschiff.

Historiker Frank Pohle, Leiter der Route Charlemagne, kommt zum gleichen Schluss. Er beruft sich auf den früheren Aachener Bau- und Geschichtsforscher Carl Rhoen, der im 19. Jahrhundert über Bestattungen in St. Jakob, sowohl im Inneren der Kirche als auch im umgebenden Kirchhof berichtete.

Stadtarchäologe Andreas Schaub freut sich über den Fund: „Dem umsichtigen Vorgehen der vor Ort tätigen Baufirma, der Regionetz sowie der Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass diese historisch bedeutenden Spuren für die Nachwelt gesichert werden konnten.“

Naturwissenschaftliche Datierungsmethoden sollen nun Auskunft darüber geben, aus welcher Zeit die entdeckten Bestattungen stammen.

Archäologie am Büchel: Experten lernen mit jedem Blick ins Erdreich dazuWährend in vielen Büros derzeit die Köpfe qualmen, um Büchel-Planungswerkstatt, Abrissvorbereitungen für das Parkhaus und vieles mehr voranzutreiben, nehmen Archäologie-Experten vor Ort erneut die Schaufel in die Hand. Der Blick richtet sich seit Mitte Dezember auch wieder in Richtung Erdreich: Was schlummert in der Tiefe?

Nach den ersten archäologischen Sondierungen am Büchel vor einem guten Jahr laufen aktuell zwei weitere Grabungen, die von der Firma Archaeonet im Auftrag der SEGA und unter Aufsicht des Aachener Stadtarchäologen Andreas Schaub ausgeführt werden. Diese beiden aktuellen Sondagen, die im Bereich hinter dem Parkhaus stattfinden, sind Teil einer größeren Vorerkundung des gesamten Büchelareals. Mindestens zwei weitere Sondagen sind mittelfristig noch geplant, so dass insgesamt fünf solcher Suchschnitte zur Beurteilung angelegt werden. Den aktuellen Stand stellten am Freitag (15. Januar) Grabungsleiter Felix Kunze und SEGA-Geschäftsführer Christoph Vogt als Auftraggeber der archäologischen Sondierungen vor.

Bei den bisherigen Arbeiten sowohl Ende 2019 als auch in diesen Tagen sind zwar keine erhaltenen römischen Siedlungsreste gefunden worden, doch einige kleine römerzeitliche Einzelfunde wie Keramikscherben konnten die Experten in jüngeren Schichten machen. Daneben haben Kunze und sein Team ganz aktuell unter anderem mittelalterliche Gruben und auch Mauerreste im Erdreich entdeckt, die auf die damalige Nutzung des Gebietes rund um den Büchel für handwerkliche Arbeiten schließen lassen. Der Hingucker der aktuellen Grabung ist ein rund 30 Zentimeter großer, sehr gut erhaltener Krug. Den mittelalterlichen Fund datiert Grabungsleiter Kunze auf das 13. Jahrhundert. „Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass es hier in der Gegend auch einmal eine mittelalterliche Schankwirtschaft gegeben hat. Für fundierte Aussagen müssen nun aber zunächst weitere Untersuchungen vorgenommen werden“, erläuterte Kunze.

Auch gut erhaltene Reste eines frühneuzeitlich-neuzeitlichen Kellergewölbes sind bei den Grabungen zutage getreten.

Alle Erkenntnisse fließen in die Gesamtbetrachtung mit ein, wenn es um die Frage geht, in welchen Tiefenlagen mit historischen Funden gerechnet werden kann. Dies ist – vor allem mit Blick auf die künftige Entwicklung und potenzielle Bauvorhaben am Büchel – ein entscheidender Faktor, weiß SEGA-Geschäftsführer Vogt. „Der Blick, den wir heute in die Erde und somit in die Vergangenheit des Büchels und die lange Geschichte der Stadt Aachen werfen, erinnert uns an unsere Verantwortung bei der Gestaltung des neuen Stadtquartiers am Büchel“, so Vogt.

Das gesamte Sondierungsvorhaben ist über die Aachener Stadtarchäologie eng mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland abgestimmt.

Weitere Infos zu den Entwicklungen am Büchel: www.buechel-aachen.de.